PICK UP ピックアップ

PICK UP 一覧に戻る2018年07月02日

【教育改革】第5回:新学習指導要領について② プログラミング教育の必修化

教育改革とその影響に関して、弊社個別指導総合研究所から継続的に情報を発信していきます。

第5回目は「新学習指導要領について②」として「プログラミング教育の必修化」についてお届けします。

- 教育情報

- Features

- Column

新聞やテレビなどの報道でご存じの方も多いと思いますが、2020年度から実施される小学校の新しい学習指導要領では、「プログラミング教育」が必修化されます。*¹ 必修化ということは、日本全国のどこの小学校でもプログラミング教育が実施されるということです。

◇プログラマー養成が目的ではない

プログラミング教育と聞きますと、子どもたちがC言語やJAVAといった難解そうなプログラミング言語を覚え、コンピュータにプログラミング言語を打ち込んでいるプログラマーのような姿を想像する方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、小学校のプログラミング教育は、プログラマーの育成が目的ではないのです。文部科学省は、プログラミング教育を通じて育成すべき資質・能力を「プログラミング的思考」という言葉で表現しています。*²

「プログラミング的思考」とは、物事には手順があり、手順を踏むことで、物事をうまく解決できるといったことを、論理的に考えていくことです。*³ リモコンの電源を入れるとテレビが映り、スマートフォンの画面をタップすると画面が動くのは、リモコンやスマートフォンが「魔法の箱」だからではなく、プログラミングを通じて人間の意図した処理を行わせているのだと子どもたちが理解すること*⁴ は、現在においても必要なことでしょう。

そして、この「プログラミング的思考」は、時代を超えて必要とされるであろうと文部科学省は考えています。「プログラミング的思考」を身につけ、こうした人間の強みを伸ばしていくことで、社会や産業の構造が変化し、どんな世の中になるかの見通しがつかない中でも生き抜いていける人財を育成していこうということです。そこで、全ての子どもたちに「プログラミング的思考」を身につけてもらいたいという考えから、小学校で必修化されるのです。

◇小学校ではプログラミングの教科書は配布されず、通知表に成績はつかない

小学校で必修化されるからといっても、新しく『プログラミング』という教科が新設されるわけではありません。『プログラミング』の教科書が新たに小学校で配布されることもありませんし、『大変よくできました』や3段階評価など『プログラミング』の成績がつくわけでもありません。文部科学省の方針では『国語』『算数』『理科』『社会』『音楽』『図画工作』『体育』などの、現在ある教科の中や「総合的な学習」の時間で行うことになっているのです。

高校では『情報』の先生、中学校では『技術・家庭』の先生がいますが、ひとりの担任の先生がほぼ全ての授業を行う小学校では、誰が指導するかは決まっていません。結局、具体的にどの学年のどの教科・単元で、どれくらいの時間数でプログラミングを扱うかも、小学校によって異なることになるのです。

文部科学省では、2020年までに小学校で一人1台のICT端末を整備する計画を立てていました*⁵が、地域間で差があります。現状、例えば教育用コンピュータ1台当たりの児童生徒数は、佐賀県は1.9人に1台なのに対して、神奈川県では8.0人に1台です。*⁶ 学校別に調べてみますと、すでに一人ひとりにタブレットやノートパソコンを持たせている学校もありますので、学校間の差も大きいようです。そのような状況で、全ての小学校でプログラミング教育を行えるのだろうかと、不安に思う方もいらっしゃると思います。

◇コンピュータを使わないプログラミング教育もある

小学校でのプログラミング教育では、ICT機器を使った授業は当然想定されていますが、ICT機器を使わなくてもできるプログラミング教育もあるのです。

例えば、ニュージーランドのカンタベリー大学のTim Bell博士を中心に開発された「コンピュータサイエンスアンプラグド(Computer Science Unplugged」は、小学生から理解できる教育法です。*⁷ 「Unplugged(プラグに接続されていない)」の言葉が示す通り、電源が必要なコンピュータを使用するのではなく、カードなどを用いたゲームやグループ活動を通して、コンピュータの基本的な仕組みを楽しく学ぶことができるようになっています。

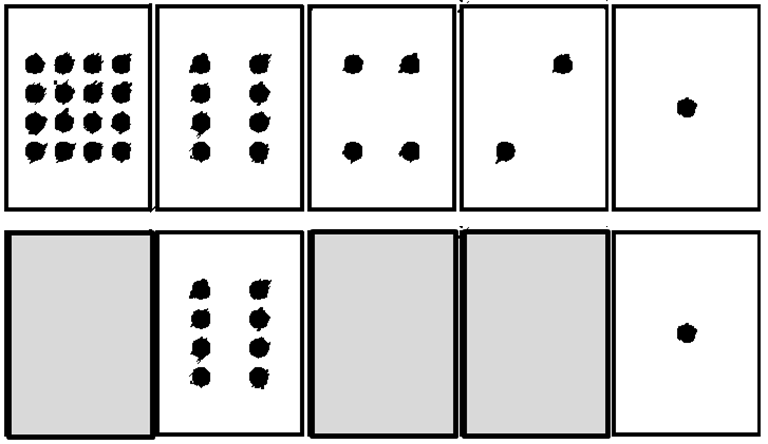

「点を数える」という教材*⁸ では、「1」、「2」、「4」、「8」、「16」の点が表に書かれた5種類のカードが並べてあり、ひっくり返したカードの点を合計して数を作り出すゲームです。5は「4」のカードと「1」のカードをひっくり返して提示します。提示された5枚のカードの点の組み合わせで、0から31までの32個の数を表現することができると、子どもたちは気づいていきます。カードを伏せている状態が0、ひっくり返した状態が1と見立てれば、0と1の2数で表されるコンピュータの仕組みと同じなのです。

◇保護者の世代とは異なった学び方・・・論理的に考え、他者と一緒に課題を解決していく

コンピュータサイエンスアンプラグドを用いた授業の取り組みを始めている小学校を見学したことがあります。子どもたちは目を輝かせて積極的に取り組んでいました。それは、先生が一方的に説明して黒板に書いた内容をひたすらノートに写し取るような授業風景とは異なっていました。

上記の「点を数える」という教材を使った授業では、「6種類目のカードを作るとしたら、どんな点が描かれているとよいのだろうか」と考えるグループ、「右手の親指が1のカード、人差し指が2のカード、中指が4のカード、薬指が8のカード、小指が16のカードと見立てれば、片手で0から31までの数を数えることができる」と話し合っているグループ、「両手だったらいくつまで数えられるのかな」「じゃあ、足の指まで数えたらいくつまで数えられるのだろうか」と取り組み出すグループなど、子どもたちは主体的に取り組んでいました。先生が答えを教えなくても、子どもたちは試行錯誤しながら、仲間と話し合い、自分たちで気づき、工夫し、解決し、クラスの全員に発表していました。

このような、論理的に考え、他の人とコミュニケーションをとりながら一緒に課題を解決していく力は、どのような年代の人でも、また、どのような時代にあっても必要とされます。そして、学ぶことに興味や関心を持って取り組む「主体的な学び」、子ども同士が協働したり話し合ったり、先生との対話を手掛かりに考えて、自己の考えを広げ深めるような「対話的な学び」、知っている知識を相互に関連づけてより深く理解したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりといった「深い学び」は、新しい学習指導要領が掲げている「どのように学ぶか」の方向性に沿った学び方なのです。

◇小学生の保護者のすべきことは?

プログラミング教育が必修化されたことで、保護者は何かすべきことはあるのでしょうか。不安に感じている保護者もいらっしゃるかと思います。

保護者には、まず、子どもに興味・関心を持たせるきっかけをつくっていただければと思います。子どもに興味・関心を持たせるきっかけとして、先に紹介しましたコンピュータサイエンスアンプラグドのゲームをご家族でやってみて、子どもの様子をみるのも、アプローチの一つです。コンピュータサイエンスアンプラグドのゲームの中に「みかんゲーム(Orange Game)」というものがあり、日本語版の動画も公開されています*⁹ 。「面白いな、何故なんだろう、次はどうなるのだろう、もっとやってみたい」といった、学びたい、知りたいという知的好奇心が子どもに芽生えてから、必要なものを提供していくとよいでしょう。

*¹ 文部科学省 『学習指導要領(平成29 年3 月 告示)』小学校 総則 第2の2の(1)、第3の1の(3)

*² 文部科学省 『小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について(議論の取りまとめ)』

*³ 文部科学省 『小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について(議論の取りまとめ)』では、

”自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動き

に対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、よ

り意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力”とされています。

*⁴ プログラミング教育を通じて目指す育成すべき資質・能力として、『学習指導要領領(平成29年3月告示)』(小学校)

では以下が挙げられています。

身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決には必要な手順があることに気付くこと。

発達の段階に即して、「プログラミング的思考」を育成すること。

発達の段階に即して、コンピュータの働きを、よりよい人生や社会づくりに生かそうとする態度を涵養すること。

*⁵ 文部科学省『教育の情報化ビジョン~21 世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指して~ 』

(平成 23 年4月 28 日) 。 しかし、文部科学省の『平成30年度以降の学校におけるICT環境の整備方針につ

いて』の『別紙』では“最終的には”「1人1台専用」が望ましいが、当面、全国的な学習者用コンピュータの配備状況

等も踏まえ、各クラスで1日1コマ分程度を目安とした学習者用コンピュータの活用が保障されるよう、3クラスに1

クラス分程度の学習者用コンピュータの配置を想定することが適当である”と、されています。

*⁶ 文部科学省『平成28年度 学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)平成30年2月〔確定値〕

(平成29年3月現在)』

*⁷ Computer Science without a computer https://csunplugged.org/en/